Commençons par une observation inhabituelle : il existe une grande différence entre ce que nous ressentons pour nous-mêmes, en présence de certaines personnes et d’autres ; certaines personnes nous ennuient, d’autres non.

Nous avons tendance à évaluer les gens en fonction de leur intérêt. Mais nous risquons ainsi de passer à côté d’une question plus aiguë et pertinente : à quel point une personne donnée nous intéresse-t-elle ? Pourquoi, en compagnie de certains, notre esprit se remplit-il rapidement d’histoires, tandis qu’en présence d’autres, nous nous sentons vides, ternes et presque inertes ? Pourquoi, lorsque certains nous demandent : « Alors, qu’as-tu fait ces derniers temps ? », sommes-nous débordants d’idées, alors qu’avec d’autres, tout aussi polis en apparence, avons-nous du mal à nous souvenir de notre existence ?

Pour expliquer ce phénomène, il faut attribuer à notre inconscient une faculté dont nous ignorions peut-être l’existence. Au fil de nos interactions, nous captons continuellement de petits indices quant à la compréhension et à l’appréciation de notre interlocuteur. Lorsque nous abordons un sujet donné, son regard s’éclaire-t-il ? Peut-il nous suivre ? Quelle part de notre réalité cette personne peut-elle accepter ? Quelle part de notre émotion la choque-t-elle ? Quelle partie de notre complexité profonde peut-elle accueillir sans crainte ? Quelle part de notre réalité devrions-nous lui cacher pour lui épargner – et donc à nous – une réaction alarmée ou critique ?

Des réponses à ces multiples données nous apportent – généralement sans même nous en rendre compte – à une conclusion générale et concrète : quelle part de moi cette personne est-elle susceptible de percevoir ? Et, pour faire simple, plus la réponse est « beaucoup », plus nous aurons de choses à dire. Et plus la réponse est « pas tant que ça », plus un instinct de prudence se développe en nous, nous incitant à rester silencieux.

Cela explique également comment une personne devient un compagnon auprès duquel on envoie qu’elle a beaucoup à dire : elle y parvient en ouvrant de nombreux espaces dans son esprit, en se parlant beaucoup à elle-même.

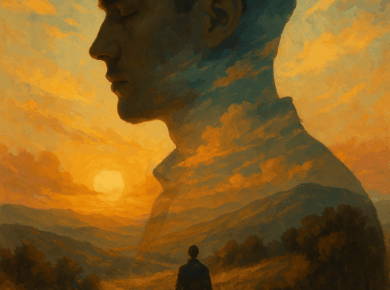

Bien sûr, c’est loin d’être simple : de nombreux espaces de notre esprit récents des choses vraiment effrayantes : des zones de perte, de douleur, d’horreur et de chaos, véritablement intimidantes, dont on peut nous pardonner de ne jamais vouloir nous approcher. Pourtant, une personne se sentira intéressante précisément dans la mesure où elle est devenue un voyageur courageux et détendu dans son esprit, où elle est devenue familière et, pourrait-on dire, à l’aise avec des choses tristes, sombres, angoissantes et potentiellement honteuses. Lorsqu’elle est à l’aise avec son anxiété, son chagrin, son étrangeté et sa bêtise, par un beau principe de réciprocité, elle sera également à l’aise avec les nôtres. Là où elle est allée, nous pouvons la suivre. Parce qu’ils se parlent à eux-mêmes, nous pourrons et aurons envie de leur parler. Ce qu’ils ont pu explorer en eux-mêmes, nous pourrons le dévoiler en toute sécurité autour d’eux.

Cela nous guide pour devenir une personne plus intéressante pour les autres : en devenant les meilleurs voyageurs possibles à l’intérieur de nous-mêmes. Nous devons ouvrir autant de portes que possible à notre psyché, car cela permettra, simultanément et subrepticement, d’envoyer aux autres un signal clair : nous serons les destinataires sûrs de toutes leurs observations et sentiments, plus intimes et moins souvent évoqués. Les autres auront beaucoup à nous dire une fois que nous aurons eu le courage de nous en dire beaucoup à nous-mêmes.