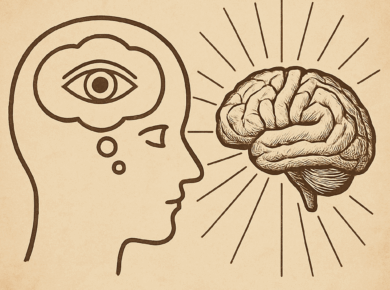

Dès notre plus jeune âge, nous aspirons à être acceptés, à appartenir à un groupe. Cette quête d’approbation sociale est profondément ancrée dans notre histoire évolutive. À l’époque des chasseurs-cueilleurs, l’exclusion du groupe pouvait signifier la mort. Ainsi, notre cerveau est câblé pour rechercher l’acceptation et redouter le rejet, un mécanisme neurobiologique central, orchestré par le système limbique, notamment l’amygdale et le cortex préfrontal ventromédian. Ces structures sont les sentinelles de notre sécurité sociale.

Cependant, dans le monde moderne, cette aspiration à la popularité peut devenir une source de stress et d’aliénation. Les normes sociales évoluent rapidement, et il est presque impossible de plaire à tout le monde. Nos opinions, nos choix de vie ou même notre succès peuvent susciter l’envie, la critique ou l’exclusion. La pression du groupe devient alors un terrain glissant, où il est tentant de renier ses propres valeurs pour obtenir l’approbation collective. Le sociologue Erving Goffman a montré combien nos interactions sociales sont des jeux de rôle où l’individu, tel un comédien, adapte ses comportements pour rester en phase avec les attentes implicites du groupe.

La pression du groupe peut altérer l’authenticité individuelle de plusieurs manières :

- La conformité normative : Les individus adoptent des comportements ou des opinions pour être acceptés par le groupe, même s’ils ne les partagent pas en privé. Cela peut conduire à une dissonance entre le soi authentique et le soi présenté.

- La conformité informationnelle : Dans des situations ambiguës, les individus peuvent se fier aux opinions du groupe, supposant que le groupe détient une meilleure information. Cela peut entraîner l’adoption de croyances qui ne correspondent pas à leurs convictions personnelles.

- La fusion de l’identité : Lorsque l’identité personnelle se confond avec l’identité du groupe, les individus peuvent adopter les normes et valeurs du groupe au détriment de leur propre authenticité.

Le besoin de validation sociale peut ainsi devenir toxique. Il nous pousse à lisser nos angles, à adopter des opinions que nous ne partageons pas vraiment, à vivre une vie calibrée selon des critères extérieurs. Cette quête de conformité peut aller jusqu’à nous faire perdre le contact avec notre essence. Le groupe, lorsqu’il est dominé par l’idéologie, l’uniformité ou l’intolérance, devient un espace de persuasion subtile, de manipulation douce. Des expériences comme celles de Solomon Asch sur le conformisme ou de Stanley Milgram sur l’obéissance à l’autorité illustrent avec acuité à quel point l’individu peut renier ses convictions face à la pression sociale.

C’est là que les marginaux jouent un rôle essentiel. Ces personnes, souvent en marge des normes sociales, nous rappellent que l’essentiel est ailleurs. Leur existence est un manifeste silencieux en faveur de l’authenticité. Les marginaux ont souvent payé le prix de leur indépendance d’esprit, mais ce prix leur a donné une clarté et une profondeur rares. Ils ont bâti leur identité hors des sentiers battus, en mobilisant leur cortex cingulaire antérieur et leurs circuits de régulation émotionnelle pour faire face à la solitude, à la critique et à l’ambiguïté. Leur amitié devient alors une offrande d’acceptation inconditionnelle, libérée des jeux de pouvoir relationnels.

Historiquement, les rois et les puissants ont souvent recherché la compagnie d’artistes et de penseurs marginaux. Le roi Frédéric II de Prusse entretenait une amitié intellectuelle avec Voltaire, illustrant l’importance accordée aux esprits libres et créatifs. De même, Louis XIV a soutenu des artistes tels que Molière et Lully, reconnaissant leur capacité à enrichir la culture et à renforcer le prestige de son règne.

Ces amitiés sont des oasis de liberté dans un désert de normes. En leur compagnie, nous retrouvons le droit d’être imparfaits, contradictoires, complexes. Nous n’avons rien à prouver, rien à justifier. Les marginaux nous laissent respirer. Ils ne cherchent pas à nous faire entrer dans une case ; ils élargissent le cadre. Ce climat relationnel réduit l’activité de notre amygdale sociale, diminue le cortisol — l’hormone du stress — et augmente les niveaux d’ocytocine, celle de l’attachement et du sentiment de sécurité.

Les amis marginaux deviennent des miroirs bienveillants : ils reflètent notre vérité sans la juger. Ils nous aident à affermir notre identité personnelle, à développer un charisme qui repose non sur l’adaptation au groupe, mais sur l’alignement avec soi. Ce charisme-là ne séduit pas tout le monde — et c’est parfait ainsi. Il attire les bons, les vrais, ceux qui peuvent aimer sans condition. Il s’agit là d’un processus de cohérence identitaire, concept développé par Carl Rogers, où l’individu s’autorise à vivre en accord avec ses valeurs profondes, loin de la dissonance cognitive provoquée par le conformisme.

En fin de compte, dans un monde saturé de signaux sociaux, d’images fabriquées et de conformisme émotionnel, les marginaux nous offrent une amitié précieuse, fondée sur l’authenticité, le respect des différences et la liberté intérieure. Ils nous rappellent que la vraie loyauté ne va pas au groupe, mais à soi-même. Et que, parfois, c’est en s’éloignant du troupeau que l’on trouve enfin sa véritable tribu. Une tribu fondée sur la reconnaissance mutuelle, et non sur la norme — une tribu qui permet, en toute sécurité, de redevenir profondément humain.