Lire a toujours occupé une place noble dans notre vision du développement intellectuel. On nous dit que plus on lit, plus on devient intelligent. Et cela reste profondément vrai : la lecture nous offre l’héritage d’idées que nous n’aurions pu découvrir seuls. Mais il existe un autre aspect, tout aussi précieux, souvent moins célébré : la lecture est un miroir vivant de notre pensée. Elle ne sert pas seulement à adopter les idées des autres, mais à mieux discerner, grâce à elles, les nôtres. Et cela est d’autant plus vrai lorsque nous lisons ce qui nous irrite, nous agace, nous perturbe, ou même nous révolte.

Quand on lit un livre avec lequel on n’est pas d’accord, ce n’est pas une perte de temps. C’est au contraire une chance rare. Car c’est souvent dans l’inconfort intellectuel que jaillit la clarté. Les mots de l’autre, même s’ils heurtent nos convictions, nous obligent à préciser les contours de ce que nous croyons vraiment. Une idée mal formulée ou mal orientée peut faire émerger en nous une idée plus juste, plus claire, plus profonde. La contradiction nous éveille. Le désaccord devient catalyseur.

Avant même d’ouvrir un livre, sa simple existence est déjà une invitation à penser. Trouver un ouvrage sur un sujet qui nous hante en silence, que nos proches balaient d’un revers de main, c’est comme découvrir un allié inconnu. Quelqu’un, ailleurs, a trouvé bon et urgent de consacrer sa vie à réfléchir à ce qui nous tient éveillé la nuit. Cette reconnaissance implicite légitime notre propre quête. Et lorsque ce livre s’ouvre devant nous, dans son écriture soignée, ses pages épaisses, sa reliure dorée, nous nous sentons moins seuls dans notre désir de comprendre.

Mais le vrai trésor commence quand nous lisons… et que nous ne sommes pas d’accord. Quand l’auteur prend un virage qui nous semble absurde. Quand il touche du doigt une vérité, puis la laisse filer pour se perdre dans des méandres superficiels. Ce décalage fait naître en nous un feu : « Non, ce n’est pas ça ! » – et dans ce non jaillit notre propre oui. Notre voix. Nos pensées à nous, que l’auteur a fait émerger par contraste. Ce qu’il n’a pas dit devient la rampe de lancement de ce que nous avons à dire. En ce sens, les livres avec lesquels nous ne sommes pas d’accord sont parfois les plus grands déclencheurs de pensée.

Kant le reconnaissait avec grandeur : c’est en lisant David Hume, philosophe avec lequel il était en profond désaccord, qu’il dit s’être réveillé de son « sommeil dogmatique ». Non parce qu’il adoptait ses idées, mais parce qu’il ressentait le besoin impérieux d’y répondre. Hume l’a contraint à penser – et ainsi, à écrire son œuvre majeure.

Nous sommes appauvris si nous ne lisons que des ouvrages avec lesquels nous sommes d’accord. Car alors, nous confortons nos certitudes, mais nous n’élargissons pas notre conscience. Le vrai développement intellectuel ne vient pas d’être confirmé, mais d’être déplacé. Il ne s’agit pas de toujours adopter, mais d’explorer, de questionner, de s’orienter intérieurement.

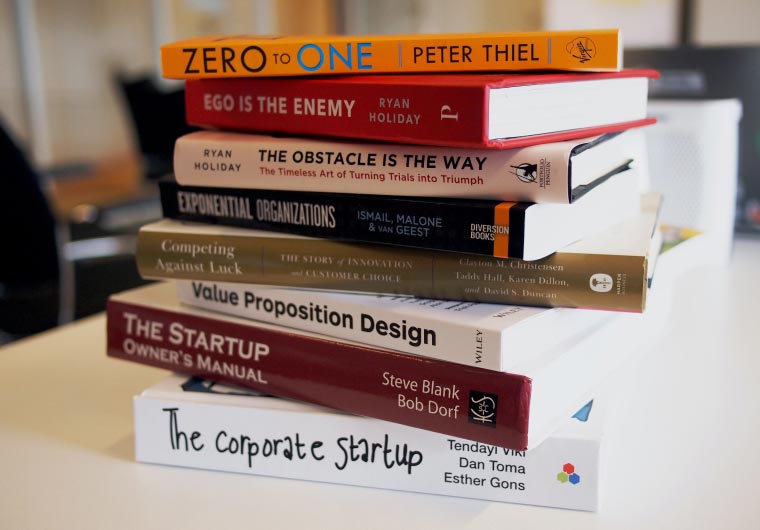

C’est pourquoi un bon programme de lecture ne devrait pas contenir que des chefs-d’œuvre applaudis. Il devrait aussi accueillir des ouvrages imparfaits, maladroits, biaisés – mais féconds. Un mauvais livre peut être extraordinairement bon pour penser. Il peut ouvrir en nous un espace de créativité inattendu. Il peut nous amener à rêver à notre propre version plus juste, plus sincère, plus profonde du sujet abordé.

Il est donc utile de distinguer deux types de lecture : la lecture passive, qui absorbe, et la lecture vivante, qui dialogue. Dans cette dernière, nous ne sommes pas simples récepteurs : nous devenons interlocuteurs, opposants, co-créateurs. Nous ne lisons pas seulement ce que l’auteur a écrit, nous écoutons aussi ce que notre propre esprit murmure en réaction. Nous ne lisons plus pour être remplis, mais pour être révélés.

Et c’est ici que s’opère un basculement fondamental : car à côté de ces lectures denses et intemporelles, s’étale un flot incessant, bruyant et addictif : celui des actualités.

Nous vivons dans une ère où être informé semble être une obligation morale. Mais cette frénésie d’information nous rend paradoxalement… mal informés. Nous consommons des nouvelles comme des en-cas émotionnels : vite lus, vite oubliés, mais toujours disponibles. Et ce que nous croyons être de la lucidité est souvent un simulacre d’information : un contenu produit à grande vitesse, déconnecté de toute profondeur.

Comme l’écrivait Thomas Jefferson : « L’homme qui ne lit rien est mieux instruit que celui qui ne lit que des journaux. » Car l’actualité, par définition, ne dure pas. Elle est conçue pour l’oubli. Sa durée de vie se compte en heures. Plus elle est produite rapidement, plus elle perd en densité. Plus elle devient bruit au lieu de signal.

Nous devons apprendre à faire le tri. À traiter notre attention comme un capital sacré. À cesser de nourrir notre esprit de fragments passagers, et à investir plutôt dans des lectures qui nourrissent. Chaque contenu consommé est une graine mentale. Posons-nous donc ces questions simples mais puissantes :

- Est-ce bon pour moi ?

- Est-ce dense ?

- Est-ce important ?

- Cela résistera-t-il à l’épreuve du temps ?

- L’auteur est-il réellement compétent sur ce sujet ?

Trop souvent, les actualités répondent non à toutes ces questions. Elles dévorent notre attention, nos émotions, notre paix intérieure. Leur modèle économique est basé sur le clic, l’émotion, la controverse. Elles ne cherchent pas à éclairer, mais à capter. Et pendant qu’elles captent, nous perdons. Nous perdons notre capacité à penser en profondeur, à relier, à contempler, à imaginer.

Herbert Simon l’avait résumé ainsi : « Une richesse d’informations crée une pauvreté d’attention. » Plus nous lisons les actualités, plus notre esprit se fragmente. Moins nous savons ce que nous pensons réellement.

Le vrai remède ? Moins de nouvelles, plus de livres. Moins de distraction, plus de réflexion. Moins d’actualités, plus de profondeur.

Les livres, même imparfaits, même dérangeants, nous donnent des racines. Ils nous apprennent à supporter le silence. À résister à la compulsion de tout savoir. À nous reconnecter à l’essentiel.

Lire ce qui nous dérange, ce n’est pas seulement apprendre à penser. C’est apprendre à penser par soi-même, au lieu de laisser les actualités penser pour nous.

Winifred Gallagher nous le rappelle : « Peu de choses sont aussi importantes pour votre qualité de vie que vos choix sur la façon de dépenser la précieuse ressource de votre temps libre. » Alors, que choisirez-vous de lire ? Ce qui vous distrait… ou ce qui vous transforme ?