Entre projections inconscientes et puissance réparatrice du calme intérieur

Nous sommes tous régulièrement confrontés à des silences là où nous espérions une réponse.

Un message envoyé… mais rien ne revient.

Un appel promis à 17h… mais le téléphone reste muet.

Un email attendu… toujours pas arrivé.

Et, sans même nous en rendre compte, notre esprit se précipite pour donner un sens à ce silence. Car un silence pur, neutre, brut… est intolérable pour notre psyché. Nous devons l’habiller d’une signification. Mais selon notre histoire intérieure, ce vêtement prend des formes radicalement différentes.

☁️ Deux types de récits

Chez certaines personnes, le silence signifie :

— Ils sont occupés,

— Ils ont oublié,

— Ils vont répondre bientôt,

— Cela ne remet rien en cause.

Chez d’autres, le même silence déclenche :

— Ils me rejettent,

— J’ai dit quelque chose qu’il ne fallait pas,

— Je suis insupportable,

— Ils me détestent.

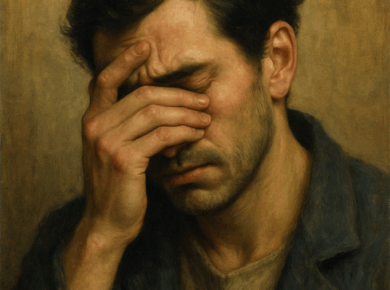

🧠 Le silence agit comme un révélateur

Ce n’est pas le silence qui fait mal.

C’est ce que nous y projetons.

Et ce que nous y projetons dépend de nos expériences émotionnelles passées, souvent très précoces.

Si, enfants, nous avons grandi dans un climat d’instabilité émotionnelle, de critiques, de froideur, ou d’imprévisibilité…

Alors, dès que l’autre s’absente, nous revivons inconsciemment une peur ancienne : celle d’être abandonné, puni, ignoré.

👶 Une mémoire affective préverbale

Ces interprétations ne sont pas rationnelles.

Elles sont corporelles, émotionnelles, réflexes.

Nous avons appris à guetter le moindre signe de danger, comme un enfant cherche dans le regard de son parent un indice de rejet ou d’amour.

Nous ne lisons pas le silence de l’autre.

Nous relisons notre propre passé.

🔁 L’histoire qu’on rejoue

Quand une personne ne répond pas, nous ne souffrons pas tant de son absence…

Nous souffrons de ce que cela réactive :

- Les heures d’attente d’un parent qui ne revient pas,

- Les silences menaçants d’un adulte fâché,

- L’absence de réponse à un cri, une peur, une demande d’affection.

Le silence présent devient l’écho d’un silence ancien.

🧘 Que faire alors ?

Le premier pas est la conscience.

- Reconnaître que notre panique n’est pas toujours liée à l’autre, mais à une mémoire émotionnelle.

- Accueillir avec compassion cette peur, sans honte.

- Réinterpréter doucement :

« Peut-être que ce silence ne signifie rien de grave. Peut-être que l’autre est simplement ailleurs. Ce n’est pas nécessairement un abandon. »

- Et enfin… se rassurer soi-même.

Offrir à son enfant intérieur la réponse qu’il attendait depuis toujours :

« Tu n’es pas seul. Tu n’as rien fait de mal. Tu es digne d’attention. »

🌿 Le silence comme espace de guérison

Mais le silence n’est pas toujours un ennemi à fuir. Il peut aussi devenir un allié précieux.

Dans un monde saturé de bruit et de sollicitations, le silence offre un refuge, une pause salutaire. Il crée un espace propice à l’introspection, à la pleine conscience et à la régulation émotionnelle.

Selon Carl Gustav Jung, faire une place significative au silence dans notre vie permet de s’éveiller à notre moi profond et d’en découvrir les richesses.

Le silence nous permet de prendre du recul par rapport à nos pensées récurrentes, réduisant ainsi leur emprise sur nous.

Des études ont montré que le silence peut diminuer la pression artérielle, la fréquence cardiaque ainsi que le niveau de cortisol, l’hormone du stress.

✨ En résumé :

Le silence, loin d’être une menace, peut devenir un espace de guérison et de reconnexion à soi.

Nous projetons sur les silences des récits qui viennent de notre histoire.

Ces récits sont puissants, mais pas toujours vrais.

En les conscientisant, nous nous libérons.

Et nous devenons capables d’habiter l’incertitude avec plus de paix.

✨ Une phrase à retenir :

« Le silence peut être l’écho de nos blessures — ou le berceau de notre guérison. Tout dépend de l’écoute qu’on s’accorde. »