Pour survivre dans le monde, nous n’avons guère d’autre choix que de passer notre vie à être plutôt « sur la défensive », c’est-à-dire à l’écart de nos côtés les plus vulnérables, fermés à certaines émotions, concentrés – souvent – sur l’absence de sentiments.

Et pourtant, dans les relations, c’est tout le contraire qui est requis. Être bon en amour, c’est savoir révéler sa douleur, son désir et sa tendresse ; savoir être dépendant et prêt à céder son autonomie à l’autre. C’est un véritable exercice d’équilibre : une grande force la plupart du temps, une tendresse maîtrisée pour les rares moments qui restent. Il n’est pas étonnant que le chemin de l’indépendance à la vulnérabilité puisse être semé d’embûches – et que le désir de proximité puisse s’accompagner de terreur et de ce qui ressemble (mais n’en est pas vraiment) à de la méchanceté.

Il y a des moments doux, au début d’une relation, où l’un des deux n’arrive pas à trouver le courage de dire à l’autre à quel point il l’aime. Il aimerait lui serrer la main et trouver sa place dans sa vie ; mais sa peur du rejet est si intense qu’il hésite et hésite. Notre culture a beaucoup de compassion pour cette étape délicate et extrêmement vulnérable de l’amour. On nous apprend à être patients face à la façon dont les gens peuvent devenir un peu bizarres lorsqu’ils essaient d’exprimer leurs besoins au début de l’amour. Ils peuvent devenir quelque peu perturbés ou muets. Ou bien ils peuvent agir avec sarcasme ou froideur, non par indifférence, mais pour masquer un enthousiasme puissant et dérangeant. On suppose cependant que la terreur du rejet sera limitée et concentrée sur une étape particulière de la relation : ses débuts. Une fois que le partenaire nous accepte enfin et que l’union est entamée, on suppose que la peur doit prendre fin. Il serait étrange que l’anxiété persiste même après que deux personnes ont pris des engagements explicites l’une envers l’autre, contracté un prêt immobilier commun, acheté une maison ensemble, prononcé des vœux, eu quelques enfants et désigné l’autre dans leur testament.

Mais l’une des caractéristiques les plus étranges des relations – auxquelles nous devons être préparés, tant pour nous-mêmes que pour nos partenaires – est qu’en réalité, le besoin, et la peur, du rejet ne cessent jamais. Il persiste, même chez des personnes saines d’esprit, au quotidien, avec des conséquences souvent difficiles – principalement parce que nous refusons d’y prêter suffisamment attention et que nous ne sommes pas formés à repérer ses symptômes contre-intuitifs chez les autres. Nous n’avons pas trouvé de moyen efficace et sans stigmatisation de continuer à admettre à quel point nous avons besoin d’être rassurés.

Dans notre psyché, l’acceptation n’est jamais acquise, la réciprocité n’est jamais assurée ; de nouvelles menaces, réelles ou perçues, peuvent toujours surgir pour l’intégrité de l’amour. Le déclencheur de l’insécurité peut être apparemment infime. Peut-être l’autre est-il parti travailler pendant une durée inhabituelle ; ou a-t-il discuté avec un inconnu lors d’une soirée avec enthousiasme ; ou cela fait-il longtemps qu’il n’a pas eu de relations sexuelles ? Peut-être n’a-t-il pas été très chaleureux avec nous lorsque nous sommes entrés dans la cuisine. Ou encore, il est resté plutôt silencieux pendant la dernière demi-heure.

Même après des années avec quelqu’un, il peut y avoir un obstacle : la peur de demander des preuves que nous sommes désirés. Mais avec une complication supplémentaire, terrible : nous supposons désormais qu’une telle anxiété est impossible. Il est alors très difficile de reconnaître nos sentiments, et encore moins de les communiquer aux autres d’une manière qui nous permettrait d’obtenir la compréhension et la sympathie que nous recherchons. Plutôt que de demander du réconfort avec tendresse et d’exprimer nos désirs avec charme, nous risquons de masquer nos besoins sous des comportements brusques et blessants qui ne manqueront pas de contrecarrer nos objectifs. Dans les relations établies, lorsque la peur du rejet est niée, deux symptômes majeurs ont tendance à apparaître.

Premièrement, nous pouvons devenir distants – ou ce que les psychothérapeutes appellent « évitants ». Nous souhaitons nous rapprocher de notre partenaire, mais nous sommes tellement anxieux à l’idée de ne pas être désirés que nous le bloquons. Nous nous disons occupés, faisons semblant d’être ailleurs, insinuons que le besoin d’être rassuré est la dernière chose à laquelle nous pensons. Nous pouvons même avoir une liaison, ultime tentative de distanciation pour sauver la face – et souvent une tentative perverse d’affirmer que nous n’avons pas besoin de l’amour de notre partenaire (que nous avons été trop réservés pour demander). Les liaisons peuvent se révéler être les compliments les plus étranges ; des preuves d’indifférence pénibles que nous réservons et adressons secrètement à ceux qui nous sont vraiment chers.

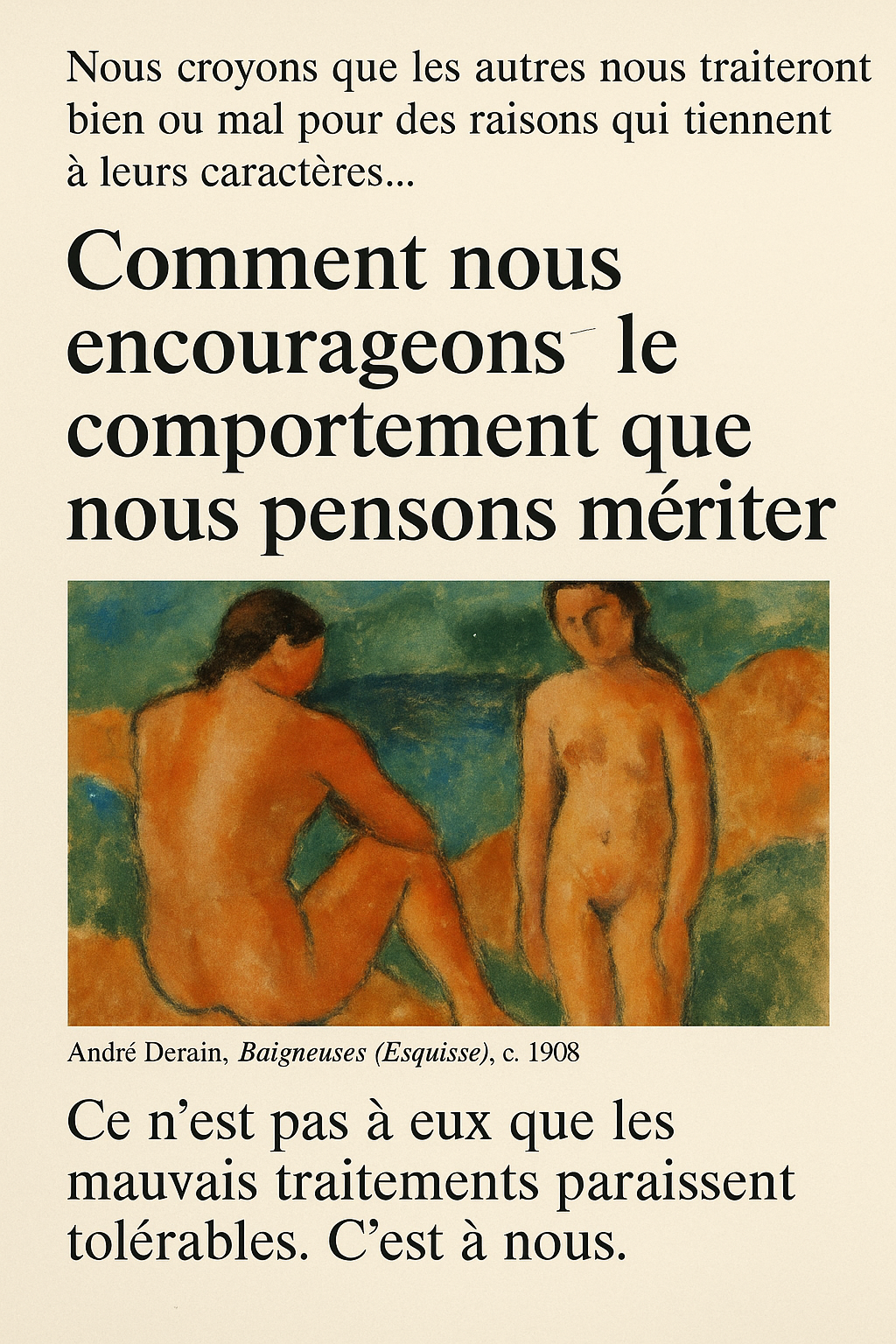

Ou bien, nous devenons contrôlants (ce que les thérapeutes appellent « anxieux »). Nous avons l’impression que notre partenaire nous échappe émotionnellement et réagissons en essayant de le coincer administrativement. On s’irrite excessivement de leur retard, on les réprimande sévèrement pour n’avoir pas effectué certaines tâches, on leur demande constamment s’ils ont terminé une tâche qu’ils avaient acceptée. Tout cela au lieu d’admettre : « J’ai peur de ne pas compter pour toi… » On ne peut pas (on le croit) les forcer à être généreux et chaleureux. On ne peut pas les forcer à nous désirer (même si on ne le leur a pas demandé…). Alors on essaie de les contrôler procéduralement. Le but n’est pas vraiment de tout contrôler en permanence, c’est juste qu’on ne peut pas admettre notre terreur d’avoir tant abandonné de nous-mêmes. Un cycle tragique s’installe alors. On devient strident et désagréable. L’autre personne a l’impression qu’on ne peut plus l’aimer. Pourtant, en réalité, on l’aime : on craint trop qu’elle ne nous aime pas. En dernier recours, on peut conjurer notre vulnérabilité en dénigrant la personne qui nous échappe. On repère ses faiblesses et on se plaint de ses défauts. N’importe quoi plutôt que de poser la question qui nous perturbe tant : cette personne m’aime-t-elle ? Et pourtant, si ce comportement dur et ingrat pouvait être véritablement compris pour ce qu’il est, il se révélerait non pas comme un rejet, mais comme une demande de tendresse étrangement déformée – et pourtant bien réelle.

Nous devrions avoir de la compassion pour nous-mêmes. Les relations nous obligent à nous mettre en position de faiblesse face à notre partenaire, ce qui peut nous pousser à chercher à tout prix une démonstration de force et d’invulnérabilité. Nos partenaires accèdent à des parties de nous qui restent habituellement cachées. Cela leur confère un pouvoir immense sur nous. S’ils veulent l’utiliser – et parfois ils le font – ils savent exactement où mettre le pied. Cela peut être profondément effrayant.

Cet aspect des relations est encore plus difficile si nos expériences antérieures et notre enfance ont rendu la proximité particulièrement effrayante – si nous avons rencontré des personnes qui ont pris nos signes de vulnérabilité pour cibles. Nos échecs ont pu – par le passé – être moqués, nos désirs timides ridiculisés, nos peurs exploitées. La perspective de voir ses points de fragilité exposés à nouveau à une autre personne peut être liée à de très sombres souvenirs d’humiliation.

Nous n’avons pas peur de la proximité par imbécillité, mais parce qu’elle comporte de réels dangers. Nous sommes conscients de la peur qu’elle peut engendrer au début, mais il faut admettre que le danger est permanent. C’est un défi d’être en présence d’une personne qui pourrait facilement nous bénir, et de poursuivre la relation malgré le fait qu’elle utilise parfois cette connaissance pour nous agresser. Ce danger n’est pas réservé à quelques personnes malchanceuses. Il est inhérent à toute relation intime.

En surface, les comportements anxieux et inévitables sont horribles. Dans ces états, la personne semble dire : « Je me fiche de toi » ou « Je suis un monstre contrôlant ». Mais la personne contrôlante ou distante tente, par ses actions, de dire quelque chose de tout à fait différent. Le message profond est : « Je suis terrifiée que tu ne te soucies pas de moi : j’ai peur que tu ne m’aimes pas assez pour être indulgent envers mes points sensibles ; « Alors je revêts une armure ou je lance une attaque préventive.» Ce qu’ils disent à voix haute ressemblent à une affirmation de force assurée. Plus précisément, il s’agit d’un appel à la tendresse profondément confus, profondément trompeur, mais sincère.

Malheureusement, nos réflexes défensifs instinctifs sont contre-productifs. La personne qui se montre froide ou autoritaire pour éviter l’humiliation finit par nuire à la relation qu’elle cherche – d’une manière très étrange – à faire fructifier. Elle cherche à éviter un problème – l’humiliation – et finit par en créer un autre : un partenaire désorienté, mécontent et agacé.

Il est terriblement poignant de voir comment une personne peut être à la fois désagréable en apparence, profondément blessée et pourtant très gentille. On dirait un lion en colère, mais c’est un enfant effrayé. Il semble scandaleux que ces réactions puissent être le fruit d’une faiblesse. Mais c’est souvent le cas : c’est la terreur d’être blessé qui nous conduit à nos pires crises.

Si nous voulons mieux gérer les réactions très courantes (et difficiles) à l’intimité, nous devons commencer par nous regarder nous-mêmes avec calme et honnêteté. Une bonne question à se poser est : que faisons-nous généralement lorsque nous avons besoin de quelqu’un mais que nous ne parvenons pas à le joindre ? Nous retirons-nous, attaquons-nous ou – c’est si rare – expliquons-nous nos besoins sans crainte ?

L’espoir est d’apprendre à reconnaître nos propres manœuvres défensives et celles de notre partenaire dans nos moments de calme. Nous pouvons alors constater que lorsqu’il se retire, il ne s’agit pas vraiment de se refroidir dans la relation (même si c’est ce que cela semble être en surface). Ou lorsqu’il devient contrôlant, ce n’est pas simplement par autoritaire ; il essaie, maladroitement mais terriblement bien dissimulé, de s’assurer notre amour et de dompter le sentiment de danger que représente le besoin. Cette démarche implique un changement d’interprétation. Nous pouvons remplacer une vision sévère de ses actes par une vision plus bienveillante (et probablement plus juste). Et si nous partons d’une compréhension de nos propres tendances dans ces directions, il est un peu plus facile de saisir ce qui pourrait se passer dans les coulisses avec un partenaire exaspérant.

La proximité est intrinsèquement menaçante. Il n’est pas surprenant que nous paniquions. Mais nous pouvons progressivement (avec courage et difficulté) remplacer la défense par l’explication. Nous pouvons dire que nous avons peur et expliquer pourquoi plutôt que de devenir froids ou contrôlants. Et nous pouvons commencer à voir ce que nos partenaires essaient peut-être de communiquer par leur comportement rebutant. L’explication ne résoudra pas tous les problèmes, mais elle est préférable à toutes les autres alternatives.

La solution principale à tous ces problèmes est de normaliser une nouvelle image, plus précise, du fonctionnement émotionnel : montrer clairement à quel point il est sain et mature d’être fragile et d’avoir constamment besoin d’être rassuré – et, en même temps, combien il est difficile de révéler sa vulnérabilité et sa dépendance.

Nous souffrons parce que la vie adulte nous donne une image trop rigide de notre fonctionnement. Elle tente de nous apprendre une invulnérabilité invraisemblable. Elle suggère qu’il n’est peut-être pas juste d’attendre d’un partenaire qu’il nous montre qu’il nous apprécie encore après seulement quelques heures d’absence. Ou de vouloir qu’il nous rassure en nous disant qu’il ne nous a pas quittés, simplement parce qu’il ne nous a pas accordé beaucoup d’attention lors d’une fête et qu’il ne voulait pas partir en même temps que nous.

Mais c’est précisément ce genre de réconfort dont nous avons souvent besoin. Nous ne pouvons jamais nous passer de l’acceptation. Ce n’est pas un fléau réservé aux faibles et aux incompétents. L’insécurité est, dans ce domaine, un signe de bien-être. Cela signifie que nous ne nous sommes pas autorisés à considérer les autres comme acquis. Cela signifie que nous restons suffisamment réalistes pour voir que les choses pourraient mal tourner – et que nous sommes suffisamment investis pour nous en soucier.

Nous devrions nous réserver des moments réguliers, parfois même toutes les quelques heures, où nous pouvons demander confirmation sans gêne et en toute légitimité. « J’ai vraiment besoin de toi ; as-tu encore envie de moi ? » devrait être la question la plus courante. Nous devons apprendre à mieux percevoir l’amour et le désir qui se cachent derrière certains de nos moments les plus froids, managériaux et brutaux, et ceux de notre partenaire.